- 日本歯周病学会認定医による歯周病治療

- 歯周病のセルフチェック

- 歯周病の進行段階

- 初期歯周病の治療方法

- 重度に進行した歯周病の治療方法

- 全身の健康を維持するために歯周病予防が重要

- 歯周病認定衛生士との連携でより質の高いメンテナンス

日本歯周病学会認定医による歯周病治療

当院の院長は、日本歯周病学会より認定を受けた「歯周病認定医」として、豊富な専門知識と高度な技術を活かした歯周病治療を提供しております。

当院の院長は、日本歯周病学会より認定を受けた「歯周病認定医」として、豊富な専門知識と高度な技術を活かした歯周病治療を提供しております。

この「歯周病認定医」の資格は、学会が定める認定研修施設にて3年以上の専門研修を修了し、厳格な試験に合格した歯科医師のみに与えられるものです。初期の歯ぐきの腫れや出血といった軽度の症状から、進行した歯周病まで、患者様お一人おひとりの状態に合わせた適切な治療プランをご提案いたします。「もしかしたら歯周病かもしれない」と感じられた方は、お早めにご相談ください。早期の対応が、歯の健康を守る第一歩となります。

歯周病のセルフチェック

- 歯茎が腫れている

- 歯磨き時に出血が見られる

- 口臭が強くなっている

- 歯茎がブヨブヨしている

- 歯がしみる

- 朝起きた時に、お口の中がネバネバしている

歯周病の進行段階

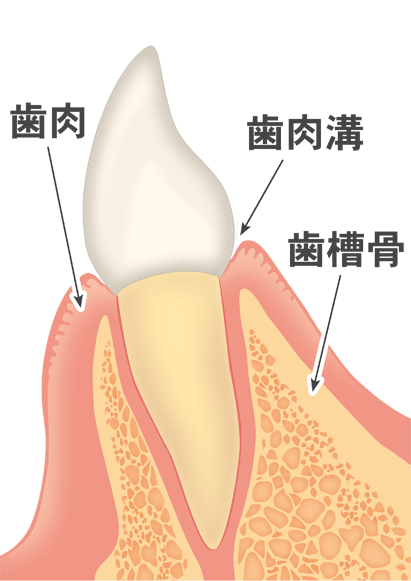

健康な歯茎

健康な歯茎はピンク色で引き締まっており、歯と歯の間にしっかりとフィットしています。歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)も浅く、歯垢や汚れが溜まりにくい状態です。適切なブラッシングを続けることで、この健康な状態を保つことができます。

健康な歯茎はピンク色で引き締まっており、歯と歯の間にしっかりとフィットしています。歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)も浅く、歯垢や汚れが溜まりにくい状態です。適切なブラッシングを続けることで、この健康な状態を保つことができます。

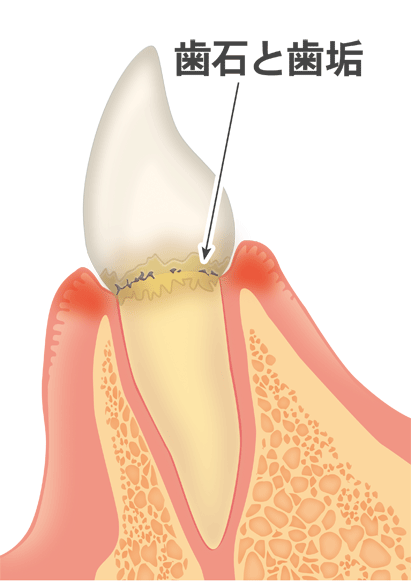

進行度1:歯肉炎

歯肉炎は歯周病のごく初期の段階で、歯茎にだけ炎症が見られる状態です。歯垢が歯と歯茎の境目に溜まることで、出血や腫れといった症状が起こります。この段階であれば、歯科医院でのクリーニングと正しい歯磨きの継続によって、改善が十分に見込めます。

歯肉炎は歯周病のごく初期の段階で、歯茎にだけ炎症が見られる状態です。歯垢が歯と歯茎の境目に溜まることで、出血や腫れといった症状が起こります。この段階であれば、歯科医院でのクリーニングと正しい歯磨きの継続によって、改善が十分に見込めます。

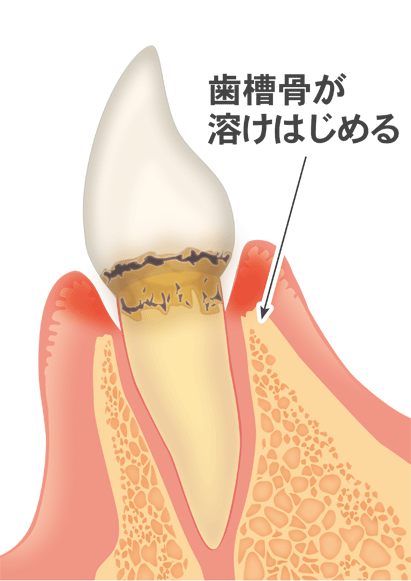

進行度2:軽度歯周炎

炎症がさらに進み、歯を支える骨(歯槽骨)にも影響を及ぼし始めた状態です。歯周ポケットが深くなり、歯茎の腫れや出血に加えて、冷たいものがしみるといった症状が出ることもあります。放置せず、早めの治療が重要です。

炎症がさらに進み、歯を支える骨(歯槽骨)にも影響を及ぼし始めた状態です。歯周ポケットが深くなり、歯茎の腫れや出血に加えて、冷たいものがしみるといった症状が出ることもあります。放置せず、早めの治療が重要です。

進行度3:中等度歯周炎

歯周ポケットの深さがさらに進行し、炎症も強まる段階です。歯茎から膿が出たり、口臭が気になったりすることが増え、症状がはっきり現れます。この段階では、歯を支える骨の吸収も進んでおり、継続的な治療が必要になります。

歯周ポケットの深さがさらに進行し、炎症も強まる段階です。歯茎から膿が出たり、口臭が気になったりすることが増え、症状がはっきり現れます。この段階では、歯を支える骨の吸収も進んでおり、継続的な治療が必要になります。

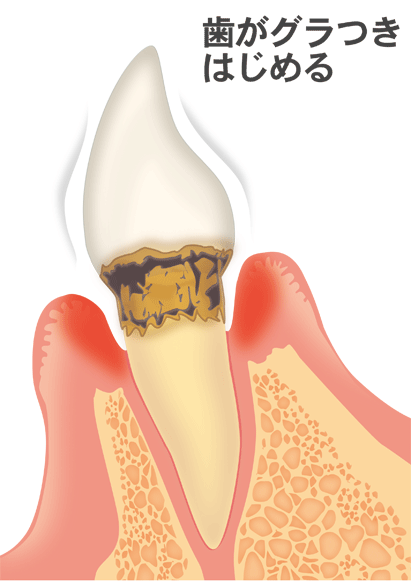

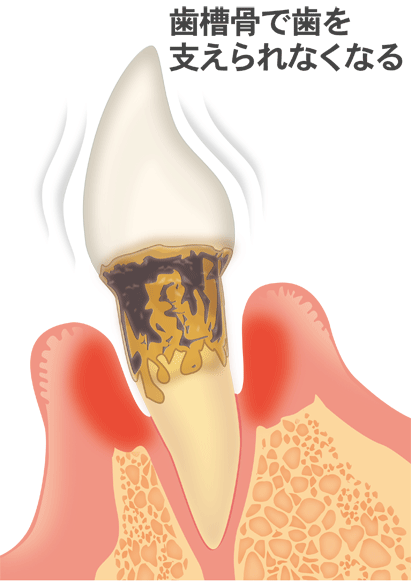

進行度4:重度歯周炎

重度歯周炎になると、歯が大きく揺れたり、歯と歯の間に隙間が目立ったりするようになります。噛むと痛みを感じるようになり、食事や会話に支障が出ることもあります。放置すると歯を失うリスクが高まるため、早急な処置が求められます。

重度歯周炎になると、歯が大きく揺れたり、歯と歯の間に隙間が目立ったりするようになります。噛むと痛みを感じるようになり、食事や会話に支障が出ることもあります。放置すると歯を失うリスクが高まるため、早急な処置が求められます。

初期歯周病の治療方法

TBI(brushing)

TBI(brushing)はブラッシング指導のことです。患者様ご自身の磨き残しやすい部分を歯科衛生士が確認し、正しい歯磨きの方法をわかりやすくお伝えします。日々のセルフケアの質を高めることが、歯周病予防と改善の第一歩です。必要に応じてフロスや補助器具の使い方もご案内いたします。

TBI(brushing)はブラッシング指導のことです。患者様ご自身の磨き残しやすい部分を歯科衛生士が確認し、正しい歯磨きの方法をわかりやすくお伝えします。日々のセルフケアの質を高めることが、歯周病予防と改善の第一歩です。必要に応じてフロスや補助器具の使い方もご案内いたします。

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)

スケーリングでは、歯の表面や歯周ポケット内に付着した歯石を専用器具で丁寧に除去します。さらに深い部分に歯石が残っている場合は、ルートプレーニングにより歯の根の表面を滑らかにし、細菌が再付着しにくい状態に整えます。

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)

PMTCは、歯科の専門器具を用いて行うプロフェッショナルなクリーニングです。歯の表面を研磨剤で磨き上げることで、汚れの再付着を防ぎます。仕上げにフッ素を塗布することで、初期むし歯予防や歯の強化にもつながります。定期的なPMTCを通じて、歯周病を未然に防ぎましょう。

重度に進行した歯周病の治療方法

歯周組織再生療法

歯周病によって破壊された歯を支える骨や歯茎は、自然に元の状態へ戻ることは困難です。当院では、失われた歯周組織の回復を目指す「歯周組織再生療法」を導入し、歯を支える土台の再建に努めています。

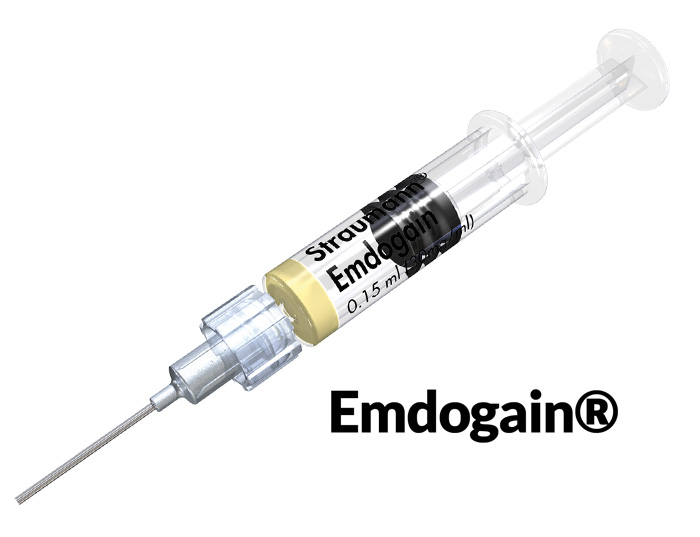

エムドゲイン

エムドゲインは、歯が生えてくる過程で重要な働きをするタンパク質を活用した再生材料です。治療部位にこの薬剤を塗布することで、歯を支える骨の再生が促進されます。また、歯肉が治癒部位に侵入するのを防ぎ、骨やセメント質など本来あるべき組織の再生をサポートします。

エムドゲインは、歯が生えてくる過程で重要な働きをするタンパク質を活用した再生材料です。治療部位にこの薬剤を塗布することで、歯を支える骨の再生が促進されます。また、歯肉が治癒部位に侵入するのを防ぎ、骨やセメント質など本来あるべき組織の再生をサポートします。

リグロス

リグロスは、成長因子と呼ばれる細胞活性化物質を用いた再生療法です。傷んだ部位に成長因子を届けることで、周囲の細胞の増殖や血管の新生が促進され、歯周組織の修復環境が整えられます。保険適応で行える点も特徴のひとつです。

外科処置

フラップ手術

歯茎の奥深くに入り込んだ歯石や感染組織を取り除くために行うのがフラップ手術です。歯茎を一時的に切開して、歯根の状態を直接目視で確認しながら徹底的に除去を行います。治療後は再び歯茎を縫合し、歯周組織の健康回復を目指します。

歯茎の奥深くに入り込んだ歯石や感染組織を取り除くために行うのがフラップ手術です。歯茎を一時的に切開して、歯根の状態を直接目視で確認しながら徹底的に除去を行います。治療後は再び歯茎を縫合し、歯周組織の健康回復を目指します。

GTR法

GTR法は、歯周病によって失われた骨を再生させるためのスペースを確保する治療法です。特殊な膜(メンブレン)を使って治癒エリアを保護し、不要な組織が入り込まないようにすることで、骨や靱帯などの歯周組織の再生を促進します。

全身の健康を維持するために歯周病予防が重要

歯周病はお口の中だけの病気と思われがちですが、実は全身の健康にも深く関わる疾患です。歯茎の炎症によって生じた細菌や毒素が血管から全身へと広がり、糖尿病や心臓疾患、動脈硬化、さらには脳血管障害といった重大な病気を引き起こす要因となることがあります。また、妊娠中の女性においては、歯周病が早産や低体重児出産のリスクを高めることが指摘されています。当院では、歯周病の早期発見と予防のために、定期的なメンテナンスをおすすめしています。口腔内の健康を守ることは、ひいてはご自身の健康寿命を延ばすことにもつながります。

糖尿病

糖尿病と歯周病は、互いに悪影響を及ぼし合う「相互関係」があります。糖尿病の方は、歯周病菌に対する抵抗力が低下しているため、重症化しやすい傾向があります。一方で、歯周病が進行すると、炎症性物質が血中に流れ、インスリンの働きを阻害するため、血糖値のコントロールが難しくなることがわかっています。当院では、糖尿病と診断されている患者様に対しても、口腔内環境の改善を通じて血糖コントロールのサポートができるよう、連携した治療を行っております。

早産・低体重児出産

妊娠中は女性ホルモンの分泌が活発になり、その影響を受けて歯周病菌の活動も活発になります。特に妊娠性歯肉炎などは妊婦さんに多く見られ、歯茎の腫れや出血を引き起こします。さらに、妊娠中の歯周病が進行すると、早産や低体重児出産のリスクが通常の7倍に高まるという報告もあります。当院では、妊娠中でも無理のない範囲での歯周病予防ケアを実施しており、安心してお越しいただける体制を整えております。

動脈硬化・心臓疾患

歯周病による慢性的な炎症が、血管に悪影響を及ぼすことも分かってきています。歯周病菌やその代謝産物が血流に乗って全身を巡ることで、動脈の内壁にダメージを与え、動脈硬化を進行させる原因となるのです。これが進むと、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気の引き金となる可能性があります。健康な血管を守るためにも、口腔内の炎症管理は欠かせません。当院では全身の健康とつながる歯周病治療を、長期的な視点でご提供しています。

歯周病認定衛生士との連携でより質の高いメンテナンス

当院では、重度歯周病の患者様に対して歯周病認定衛生士がメンテナンスを行います。歯周病認定衛生士は、日本歯周病学会が認定する専門資格の一つです。見落としがちな歯石を丁寧に除去していくためには、高度な技術と知識が必要ですが、日々技術や知識の研鑽を積んでいる歯科衛生士であれば、より質の高いメンテンスを提供できます。